中药学院高晓燕教授团队在Gut Microbes发表中药专属效应菌发现研究新成果:“以酶钓菌”密钥,解锁肠道专属效应菌

来源: 作者: 发布时间:2025-09-29

近日,我校中药学院高晓燕教授团队围绕中药专属效应菌发现的研究论文“In situ identifying sennoside A-reducing bacteria guilds in human gut microbiota via enzymatic activity visualization”在肠道菌领域国际权威期刊Gut Microbes(中科院1区TOP期刊,IF 11.0)在线发表。论文首次报道了从肠道菌群复杂体系中全面发掘中药专属效应菌的创新模式——以酶钓菌。

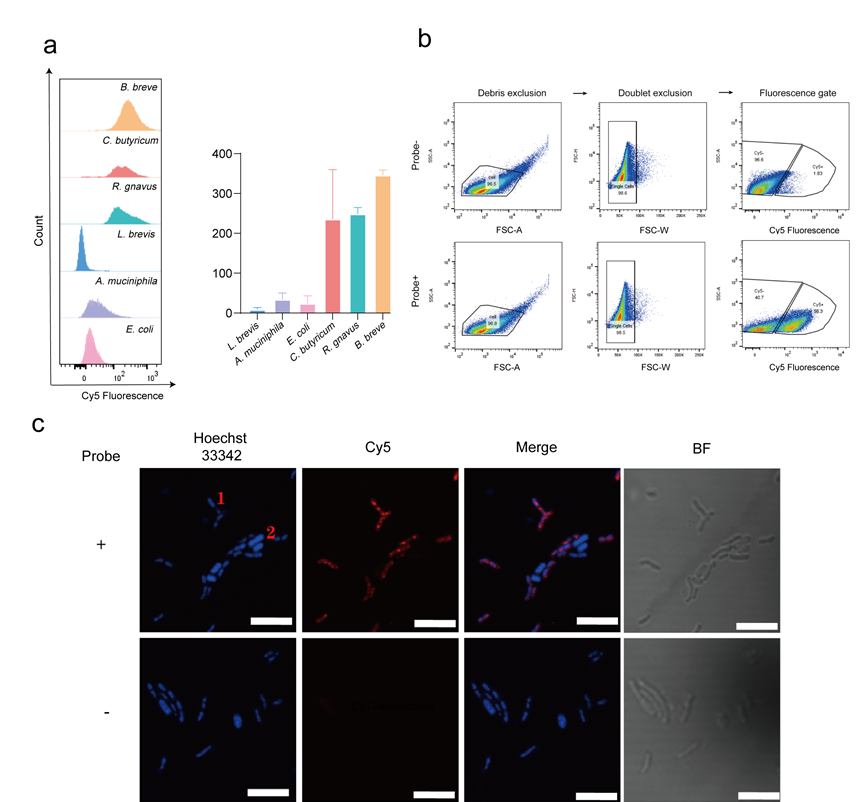

肠道菌群作为人体内共生的微生物,其所编码的基因是人类基因组的近百倍,被称为“人体第二基因组”,是中药发挥作用的重要介质或直接靶点。准确识别调控中药作用的肠道菌株,是阐明中药-肠道菌相互作用机制的关键。然而,现有基于基因测序或分离培养的方法很难准确评估菌株在复杂菌群体系中的功能。为此,中药学院高晓燕教授团队研究开发了一种从肠道菌群复杂体系中全面发掘中药专属效应菌的创新模式——以酶钓菌。基于酶催化的生化反应可监测的第一性原理,构建一种在线、原位可视酶催化反应的分子探针,对复杂菌群中介导中药作用的功能菌株实现定位、分离、鉴定,形成了酶催化反应活性驱动的中药肠道功能菌精准发现技术平台,为肠道菌群中专属效应菌的精准发掘提供了参考方法。

大黄作为中药“四维”之一,素有“将军”之称,是“泻下”之要药。番泻苷A是大黄的主要泻下活性成分,其泻下活性需经肠道菌激活。高晓燕教授团队前期研究首次发现肠道菌内还原番泻苷A的代谢酶为硝基还原酶(NTRs),该酶对于番泻苷A发挥致泻作用不可或缺(Journal of Pharmaceutical Analysis 2025, 15 (1) , 101108;International Journal of Biological Macromolecules 2025, 319, 145153)。精准识别含NTRs的肠道功能菌群对于阐释大黄致泻作用机制至关重要,然而相关研究尚未见报道。为此,该团队建立了“活性探针(ABPs)-流式细胞分选(FACS)-16S rRNA测序鉴定-菌活性验证”方法平台,从人肠道菌群中发现多种番泻苷A代谢菌株,并成功鉴定出一种新型番泻苷A还原酶——StNfrA,有力证明了NTRs在番泻苷A肠道代谢过程中的分子水平贡献。介导大黄泻下功效的功能菌株全面挖掘有望逆转临床中大黄“先泻后秘”的“错位效应”,为临床大黄的合理用药和疗效提升提供科学依据。

北京中医药大学2024届硕士毕业生翟传佳、2025届博士毕业生刘辛悦、2022级博士生刘振为本文第一作者,北京中医药大学中药学院高晓燕教授和王颖副教授为该论文的共同通讯作者。该工作获得了国家自然科学基金区域创新发展联合基金(NO. U21A20407)、国自然面上项目(NO. 82374156)北京市自然科学基金面上项目(NO. 7222276)、中央高校基本科研业务费(No. 2023-JYB-JBZD-050)等项目的支持。

撰稿:王颖 高晓燕

审核:徐冰 任智宇 傅骞